安穎EAP

安穎EAP發布時間:2019-05-29 | 瀏覽次數:1380

安穎心理咨詢中心:0752-2253286

● 為什么孩子清楚地知道“不用害怕”,可還是那么膽小?

● 為什么孩子清楚地知道“不該打人”,可還是會打人?

● 為什么孩子在幼兒園其實很開心,可早晨還是要黏住媽媽不放?

● 又為什么,我們明明知道應該對孩子再多點耐心,可還是想沖他/她發火?

女兒非常認真地說:“我知道現在世界上沒有恐龍了,可我還是擔心衛生間里會藏著一只,一想起來我就怕得要命。”說完她還真的開始全身發抖了。我正想不出如何去安慰她,她卻自己接著說:“噢,我想起來了,就像阿姨怕蛇那樣,雖然‘不用怕’,可還是很害怕。”

難得她還記得,那是一年前,她從動物園買回一條仿真蛇,給家里的阿姨造成了不小的麻煩。阿姨每天早晨都要提醒女兒出門前把“蛇”收回玩具箱里,否則她白天就不敢打掃房間了。女兒當時對此十分不解:“阿姨,這是橡皮蛇,是假的呀!”阿姨無奈地回答:“我知道是假的,可我還是害怕,還是不敢去碰它。”

情緒“不合理”,為什么還會有?

對于大多數父母來說,養育中最大的無奈和困擾,莫過于孩子種種“不合理”、“不應該”、“沒必要”的害怕、憤怒和傷心。好消息是,近年來神經科學突飛猛進,不僅逐漸解開了我們以往的困惑,也為教育方法的有效性提供了生理角度的參考依據。

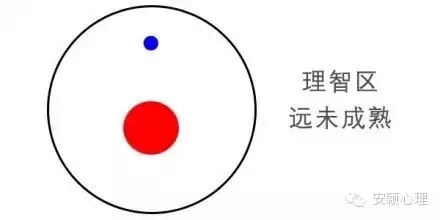

讓我們先從人腦的結構和功能說起。為了更直觀,請大家想象眼前有一個大號湯碗,碗里有兩個塑料球,一個紅色一個藍色,大致就像這樣:

我們以此簡單代表人腦的結構

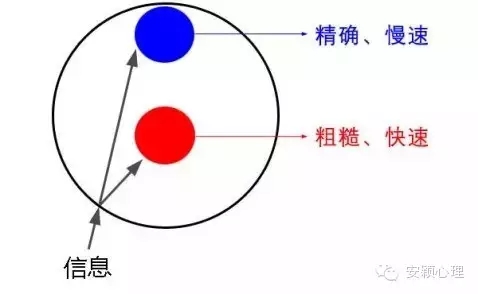

過去我們只能看到湯碗的外面,因此認為人腦是一個“單一體”。現在的技術讓我們看到了湯碗的里面:湯碗只是我們的頭顱,里面的塑料球,才是真正負責處理信息和指揮行為的工作系統。最重要的是,人腦中的工作系統不止一個。

紅球和藍球代表兩個不同的工作系統,針對同一個信息,兩個系統所做出的處理可能會很不一樣。信息進入人腦后,會被分成兩路,分別去往紅球和藍球。首先,去往藍球的路徑比較長,而去紅球的路徑比較短,因此紅球會先于藍球接收到信息。其次,藍球是一個更精密的系統,能夠對信息做出更全面、更準確的判斷,但是也需要更多的時間來進行判斷;與之相反,紅球只能做出比較粗糙的判斷,但是速度會快得多。

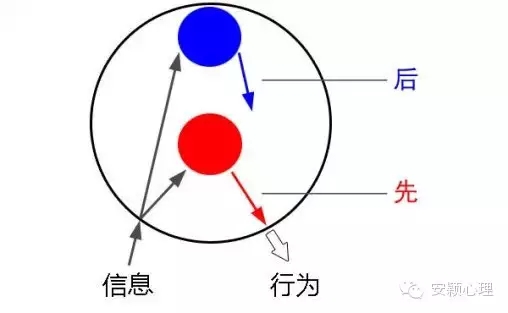

也就是說,紅球接收信息在先、處理速度更快,因此紅球會先于藍球做出反應,并下達行動指令,盡管它的判斷有可能不夠準確。

以“阿姨怕假蛇”為例:“假蛇”這個信息通過眼睛進入人腦后,被分成兩路分別去往紅球和藍球。藍球精確地分析出“是橡皮做的假蛇,是孩子昨天從動物園買回來的玩具,所以沒有危險”,但是更先、更快的紅球卻已經粗糙地認為“細長+彎曲+三角頭的東西=蛇=生命危險”,并已經命令心跳加速、血壓升高、肌肉繃緊。

我們不再繞圈子了:藍球代表的就是人腦中的“理智系統”(也稱“意識”),而紅球代表的則是“情緒系統”。情緒,是人腦在進化中所遺留的原始生存功能。

阿姨的“害怕”之所以“不合理”,是因為“害怕”根本就不是理智系統產生的。而且,由于腦部生理結構的原因,情緒系統接受信息在先,處理速度更快,因此情緒反應產生在先,理智反應產生在后。

情緒和理智,誰說了算?

為了更直接地了解“情緒”與“理智”的關系,我們不妨拿“饑餓感”來做個比照。不餓的時候,我們無法“有意識”地讓自己“餓”,而在餓的時候,我們最多可以做到暫時不吃東西,但很難不讓肚子咕咕叫,更沒人能夠單憑“理智”就消除饑餓感。我們可以“意識到”自己餓了,但是饑餓感的產生和消退,完全在理智的掌控之外。因此一旦我們感覺“餓了”,那就是一個 主觀性事實——就算全體地球人現在都不餓,但是“我餓了,我也不想這樣,但是沒辦法”。這種情況下,外人即便不能提供同情和幫助,也不該質疑“你為什么要餓”,更不該指責“你太不應該餓了”。

情緒,一旦產生,也是一個主觀性事實。生活中種種“不合理”、“不應該”、“沒必要”的害怕、生氣和傷心,都是人腦的生理本能,它們來自特定的腦部區域,而大部分情緒區域是在理智(意識)區域之外的。因此從理論上,面對他人情緒(無論是孩子的還是大人的)時,我們如果想與對方保持關系、繼續溝通,那么首先必須“接受”對方的情緒,而不是質疑“你為什么害怕”,更不是指責“你太不應該生氣了”。(當然我們都知道,在現實生活中,接受情緒是很難時時做到的。)

情緒與理智的關系,首先是: 情緒的產生,是一種本能反應,不受理智(意識)的控制。因此,情緒沒有對錯之分,只有存在與否。

但這并不是說,我們對所有的事情都只能逆來順受,因為: 情緒與 行為,是兩件事。

“害怕假蛇”是情緒,“不去拿假蛇”是行為;

“害怕恐龍”是情緒,“不獨自進房間”是行為;

“生氣”是情緒,“打人”是行為。

情緒與理智的關系,還包括: 足夠成熟和健康的理智系統,可以在一定程度上,控制情緒可能導致的行為,甚至可以有意識地調節情緒。

比如,阿姨雖然那么害怕,但是在某種條件下,我相信她還是能夠控制住情緒,并努力拿起假蛇的。再比如,盡管我們對老板非常不滿,但通常還是能讓自己彬彬有禮。

這么說,還是“理智”說了算?不一定,上面的描述中有一個重要的形容詞:足夠成熟和健康。對于如何定義“成熟和健康”,并不是本文的重點,但至少我們不得不承認:成年人的大腦并不都足夠健康,大量成人(包括我自己)的理智系統,并不是在所有時候都能有效控制情緒的。比如我們在老板面前的克制能力,到了孩子面前就經常會大幅下降,此時的理智通常不去控制情緒,而是幫著情緒找到冠冕堂皇的理由:我懲罰你是為了你的將來!

孩子的大腦中,誰說了算?

就算到目前為止,孩子的大腦發育一切正常,但那也還遠遠沒有“成熟”。我們用球的大小來代表成熟程度:

神經科學的另一個重要發現是:

情緒系統先于理智系統發育并成熟。

也就是說,在孩子的大腦中,情緒系統已經成熟運轉,而理智系統還非常稚嫩。因此,要求孩子用“弱小”的理智去控制“強大”的情緒,是不符合他的生理現狀的。

對于害怕假蛇的阿姨,我們可以要求她看清楚“這只是橡皮做的假蛇”,并要求她控制行為(要求她伸手去拿假蛇),但是對于害怕恐龍的孩子,我們就不能要求他單憑“世界上已經沒有恐龍”的事實,就可以控制自己的行為了。

情緒,是孩子行為的總指揮,這是大腦發育的階段性特征。對于孩子,所有“不合理”的行為,都不是他“有意識”去做的,都是在情緒的操控下自動發生的,而他自己實際上也不愿意打人、也不愿意發脾氣、更不愿意膽小。孩子不是不懂道理,他只是由于大腦發育的生理現狀,暫時不能用道理來控制情緒。

因此,對于孩子的“不合理”情緒(比如生氣),我們必須接受,而對于孩子“不合理”的行為(比如打人),我們當然有責任去改變。但是,要想改變孩子的行為,就必須針對他行為背后的情緒想辦法。而對于情緒,傳統的批評、懲罰,以及新式的“講道理”、“冷處理”,不僅沒用,而且往往會火上澆油。

針對早期養育中的情緒發展問題,加州大學洛杉磯分校的神經心理學教授舒爾(Allan Schore)博士提出了一個重要概念:孩子在早年經常無法對情緒進行必要的自我調節,但是良好的情緒狀態又是大腦健康發育的必需,因此成人必須充當一個“外部調節器”(External Regulator),來幫助孩子調整情緒。

“接納情緒”已經很難,“幫孩子調節情緒”更是難上加難。比如我自己,就在昨天接兒子放學的路上,兒子因為學校活動不順利而心情低落,但是我的第一反應并不是接納情緒(更談不上幫助調節了),反而是責備:“干嘛發這么大脾氣呀!”

有人說,養孩子其實就是在重新養自己,我非常同意。畢竟,情緒系統也在我們的大腦中時刻運轉著,而我們小時候并沒有人充當“外部調節器”。所以,我們必須回過頭來,重新完成自我調節。過程會很漫長,但并不晚。

安穎心理 智慧人生

長按二維碼關注